法人の方

anyplaceパスポートとは?

あなたの仕事に

“サードプレイスオフィス”を

提供する

近くの飲食店やコワーキングスペース、宿泊施設など、職場・自宅以外の第3の働く場所を指します。

anyplaceパスポートで

お悩みを解決!

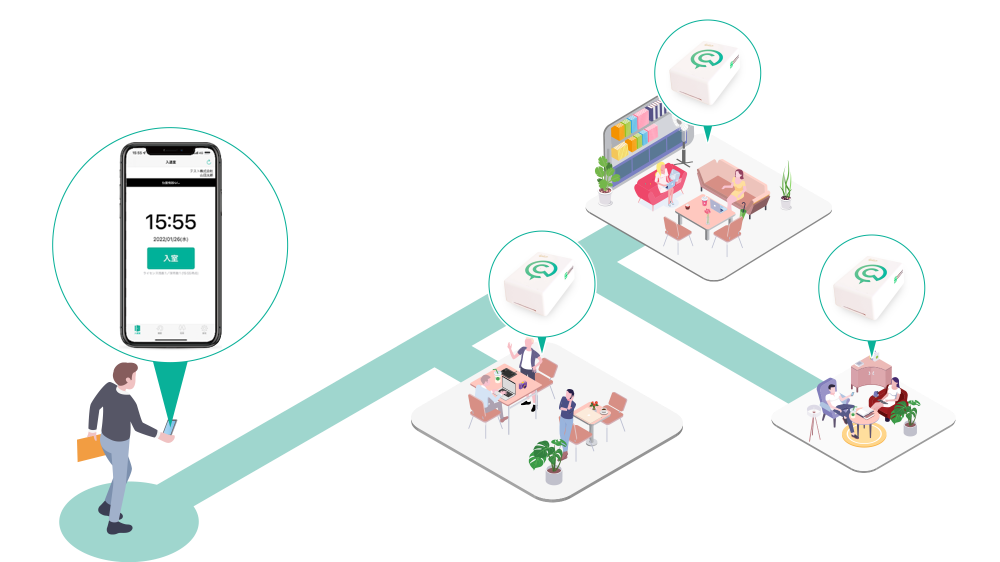

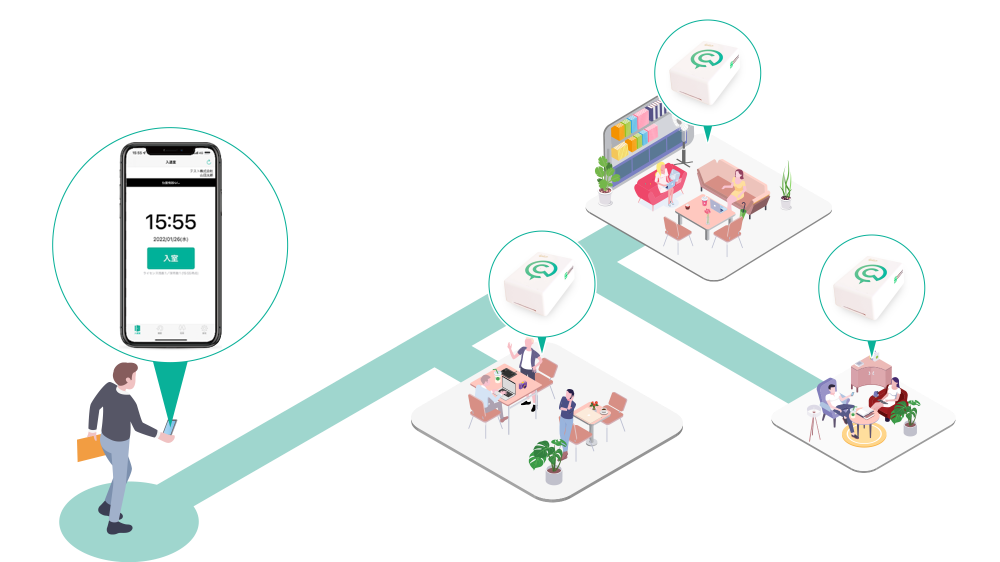

anyplaceパスポートを導入いただくと、

全国各地のサードプレイスオフィスが使い放題。

anyplaceパスポートは、全国各地の200箇所以上の施設と提携を結んでおります。

お申し込みの後、ご利用のスマホにアプリをダウンロードしていただくことで、

提携施設であれば、「いつでも、どこでも」オフィス環境として利用可能です。

また、入退室情報の管理も行えることから、労務管理におけるサポートも可能です。

動画でみるanyplaceパスポート

POINT01

ワークスペースごとの個別契約の必要なし

anyplaceパスポートは、導入するだけで全国200箇所以上の場所が自社のサードプレイスオフィスに。

時代に合わせたオフィス分散を図る際に手間のかかる、ワークスペースごとの契約手続きも必要なく、導入後すぐにすべてのサードプレイスオフィスをご活用いただくことができます。

POINT02

用途に合わせて選べるライセンス

anyplaceパスポートでは、使った分だけお支払をいただく従量プランと、定額プランの2つをご用意。

サードプレイスオフィスを使用する人数や頻度など、自社の働き方に合わせて最適なライセンスを選び、ご利用いただくことができるため、コストパフォーマンス良くご活用いただくことができます。

POINT03

anyplaceを使用して、

かんたんに労務管理

anyplaceパスポートを利用すると、専用の管理画面に入退室状況が自動で記録されます。

テレワークやサテライトオフィスを導入するごとに整備が必要だった労務管理情報を、手間なく管理することができるようになります。

他社との比較

用途に合わせて選べる2つのプラン

anyplaceパスポートでは、従量プランと定額プランの2種類をご用意しています。

自社の働き方や勤務形態に合わせて、最適なプランをお選びいただけます。

従量プラン

基本利用料はなし。

使った分だけご利用料が発生するため、変則的にサードプレイスオフィスを活用する方におすすめのプランです。

※利用開始後から1時間までは、1時間分の料金(440円(税込))でのご利用となります。

出張や外回り等、お客様先への外出が多い業種の方

変則的にテレワーク等を実施する必要のある方

定額プラン

月にどれだけ使用しても、定額料金のみ。

サードプレイスオフィスを活用する頻度が高い方に

おすすめのプランです。

※定額プランは平日のみご利用可能です。

※提携施設宿泊特典あり(1,000円税込/泊をキャッシュバック!※金・土・祝前日の宿泊を除く)

宿泊提携施設一覧

社内制度として、既にテレワーク等を導入されている方

今後社内制度として多様な働き方の導入を検討されている方

よくある質問

-

どのような施設が使えますか?

anyplaceパスポートの提携施設は、全国に200箇所以上あります。お近くの提携施設情報は「anyplaceパスポート掲載施設一覧」からお探しください。

-

最低契約期間はありますか?

最低ご契約期間は、3ヶ月となります。

※従量プランは利用がなければ請求も0円です。 -

ワークスペースの利用に予約は必要ですか?

ほとんどのスペースでは予約不要ですが、スペースによっては予約が必要となりますので、「anyplaceパスポート掲載施設一覧」の各施設ページでご確認ください。

-

領収書は発行できますか?

領収書は発行しておりません。クレジットカード払いはカード会社様の明細書をもって、請求書払い(法人のみ)は振り込み明細書を領収書に代えさせていただいております。

-

入会費や初期費用はかかりますか?

無料です。

-

支払い方法は何がありますか?

クレジットカード払い、もしくは請求書払いをお選びいただけます。

-

同時に複数名での利用は可能ですか?

はい。ご利用いただくことができます。

ただし、「ライセンス数=同時利用可能数」となりますので、利用人数分のライセンスを所有している必要があります。

定額プランで1ライセンス、従量プランで3ライセンスなどといったハイブリットな契約も可能ですので、是非ご検討ください。 -

契約締結からどのくらいで利用できますか?

通常、お申込みから3営業日以内でご利用を開始いただけます。

-

ひとつのアカウントを何人かでシェアすることはできますか?

アカウントは1人1アカウントを発行ください。尚、ライセンスは「ライセンス数=同時利用可能数」なので、時間帯さえ重ならなければ1ライセンスを何名でもシェアいただくことが出来ます。

-

申し込みから利用開始までの流れを教えてください。

以下のような流れとなります。

フォームにてお申込み → 審査(法人及びクレジットカード)→ 管理画面発行 → 貴社にてユーザーID&パスワード発行 → 利用開始 -

最低利用人数を教えてください。

1名からご利用可能です。

提携施設の募集

anyplaceパスポートでは、ご提携いただける施設を募集しております。

本サービスとご提携いただくことにより、初期費用・固定費等をかけず、新規顧客の開拓にご活用いただくことができます。

提携の詳細に関しては、フォームよりお問い合わせください。

個人の方

anyplaceパスポートとは?

あなたの仕事に

“サードプレイスオフィス”を

提供する

近くの飲食店やコワーキングスペース、宿泊施設など、職場・自宅以外の第3の働く場所を指します。

anyplaceパスポートを導入いただくと、

全国各地のサードプレイスオフィスが使い放題。

anyplaceパスポートは、全国各地の200箇所以上の施設と提携を結んでおります。

お申し込みの後、ご利用のスマホにアプリをダウンロードしていただくことで、

提携施設であれば、「いつでも、どこでも」オフィス環境として利用可能です。

動画でみるanyplaceパスポート

全国各地のスペースが、

自分のオフィスへ

-

コワーキング

スペース -

飲食店

-

ホテル・宿泊施設

-

貸し会議室

-

レンタルスペース

※現在、anyplace提携施設は、全国に分布し、人口の多い都市部はもちろんですが、

地方出張やワーケーションにも対応できるよう日本全土の施設と提携をしております。

anyplaceパスポートを始める

さっそく使い始めたい方はこちら!

お申込み

POINT01

スマホアプリひとつで全国の提携施設が使える

anyplaceパスポートのライセンスをご契約いただくと、全国200箇所以上の提携施設をお使いいただくことができます。

個室でオンライン会議や電話がしたいなど、様々な場面で活躍できます。

POINT02

均一料金なので、利用料金比較で困らない!

カフェやコワーキングスペースなど、普段外出先で働ける場所を探す際、一軒一軒場所や料金を調べる必要があります。

anyplaceパスポートは、全国の提携施設が均一料金で使えます。毎回のコスト比較をする必要もなく、気軽にサードプレイスオフィスをご利用いただくことが可能です。

POINT03

多様な作業スペースでの作業が可能!

オンラインミーティングや電話など、カフェ等のオープンスペースだけではセキュリティ面で難しい場合もあります。

anyplaceパスポートの提携施設は、コワーキングスペースやインターネットカフェなど、個室で使用できる場所も多数あります。

仕事の内容に合わせて、最適な場所を気軽にお選びいただくことが可能です。

※個室は別途料金がかかる場合があります。

ご利用開始の流れ

-

お申込み

まずはお申込みフォームからお申込みください。お申込内容を確認し、当社より登録のご案内を行わせていただきます。

まずはお申込みフォームからお申込みください。お申込内容を確認し、当社より登録のご案内を行わせていただきます。 -

アカウント発行

ご利用登録が完了した後、アカウント情報をメールにてお渡しいたします。

ご利用登録が完了した後、アカウント情報をメールにてお渡しいたします。

※アカウント発行は3営業日以内に行います。 -

アプリインストール

ご利用いただく際に必要な「anyplace」アプリをスマートフォンにインストールいただき、ログインいただきます。

ご利用いただく際に必要な「anyplace」アプリをスマートフォンにインストールいただき、ログインいただきます。 -

施設を探す

近場や外出先など、利用できる施設があるか、anyplaceパスポート提携施設一覧から探します。

近場や外出先など、利用できる施設があるか、anyplaceパスポート提携施設一覧から探します。 -

施設利用

anyplaceパスポートを利用し、好きな時に好きな場所でサードプレイスオフィスをご活用ください!

anyplaceパスポートを利用し、好きな時に好きな場所でサードプレイスオフィスをご活用ください!

用途に合わせて選べる2つのプラン

anyplaceパスポートでは、従量プランと定額プランの2種類をご用意しています。

自社の働き方や勤務形態に合わせて、最適なプランをお選びいただけます。

従量プラン

基本利用料はなし。

使った分だけご利用料が発生するため、変則的にサードプレイスオフィスを活用する方におすすめのプランです。

※利用開始後から1時間までは、1時間分の料金(440円(税込))でのご利用となります。

出張や外回り等、お客様先への外出が多い業種の方

変則的にテレワーク等を実施する必要のある方

定額プラン

月にどれだけ使用しても、定額料金のみ。

サードプレイスオフィスを活用する頻度が高い方に

おすすめのプランです。

※定額プランは平日のみご利用可能です。

※提携施設宿泊特典あり(1,000円税込/泊をキャッシュバック!※金・土・祝前日の宿泊を除く)

宿泊提携施設一覧

社内制度として、既にテレワーク等を導入されている方

今後社内制度として多様な働き方の導入を検討されている方

他社との比較

anyplaceパスポートを始める

さっそく使い始めたい方はこちら!

お申込みよくある質問

-

どのような施設が使えますか?

anyplaceパスポートの提携施設は、全国に200箇所以上あります。お近くの提携施設情報は「anyplaceパスポート掲載施設一覧」からお探しください。

-

最低契約期間はありますか?

最低ご契約期間は、3ヶ月となります。

※従量プランは利用がなければ請求も0円です。 -

ワークスペースの利用に予約は必要ですか?

ほとんどのスペースでは予約不要ですが、スペースによっては予約が必要となりますので、「anyplaceパスポート掲載施設一覧」の各施設ページでご確認ください。

-

領収書は発行できますか?

領収書は発行しておりません。クレジットカード払いはカード会社様の明細書をもって、請求書払い(法人のみ)は振り込み明細書を領収書に代えさせていただいております。

-

入会費や初期費用はかかりますか?

無料です。

-

支払い方法は何がありますか?

お支払いはクレジットカード払いのみとなります。

-

申込みに必要なものは何ですか?

お手元にクレジットカードをご用意ください。

提携施設の募集

anyplaceパスポートでは、ご提携いただける施設を募集しております。

本サービスとご提携いただくことにより、初期費用・固定費等をかけず、新規顧客の開拓にご活用いただくことができます。

提携の詳細に関しては、フォームよりお問い合わせください。